Marcos Bach

Cambio Climático28/11/2025En Argentina, el fenómeno climático de La Niña seguirá presente hasta enero de 2026 y traerá menos lluvias durante el verano

Marcos Bach

Calentamiento Global01/12/2025Sin un horizonte político de eliminación de los combustibles fósiles y con un objetivo de +1,5ºC muerto, los científicos climáticos piden una adaptación social ya no sólo a los fenómenos extremos, sino también a los “puntos de inflexión”, la posible desestabilización de los grandes sistemas que regulan el clima global. Islandia ha dado el primer paso

Marcos Bach

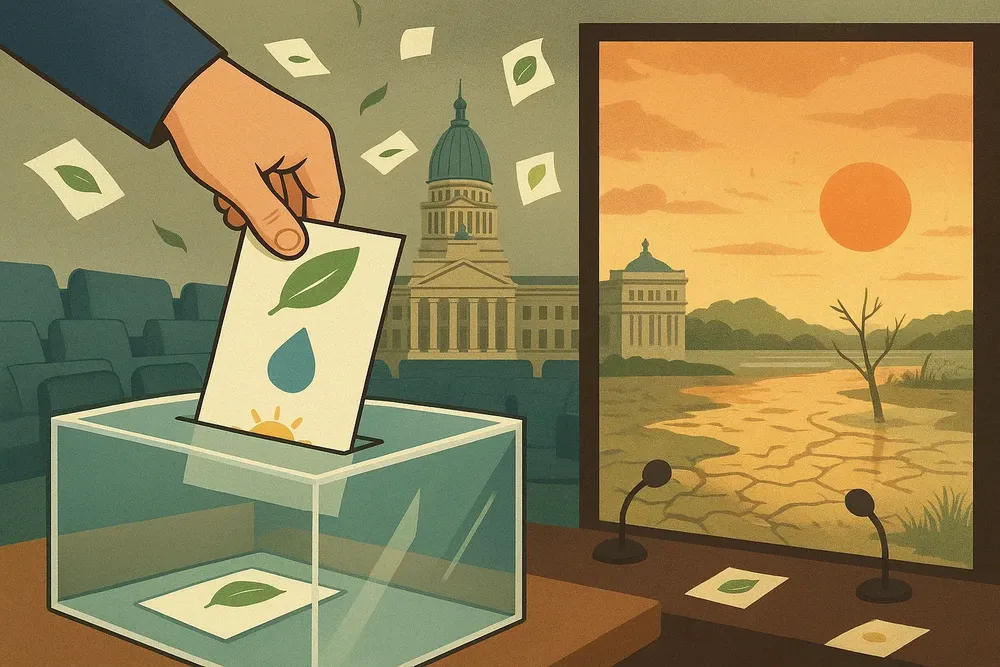

Politicas Ambientales01/12/2025La Comisión ha adoptado hoy un nuevo marco estratégico para una bioeconomía de la UE competitiva y sostenible, que traza el camino a seguir para construir una economía europea limpia, competitiva y resiliente

"El cambio climático es solo un síntoma, no es el problema principal", le dice Mathis Wackernagel a BBC Mundo

“Donde no hay agua por añadidura desaparecen las comunidades y la naturaleza. Este 4 de diciembre tenemos que salir a las calles en defensa del vital elemento para la vida”, sostuvo el biólogo Guillermo Folguera