Marcos Bach

Calentamiento Global26/01/2026Desde "pulir el espejo" para reflejar rayos solares hasta desplegar flotas de escudos espaciales, analizamos las propuestas para enfriar el mundo artificialmente ¿Ciencia ficción o necesidad inminente?

Marcos Bach

Alimentos y Tóxicos28/01/2026El recetario reúne más de 70 recetas sostenibles creadas por chefs, comunidades indígenas y agricultores para ofrecer ideas accesibles que reduzcan el impacto climático desde la cocina diaria

Marcos Bach

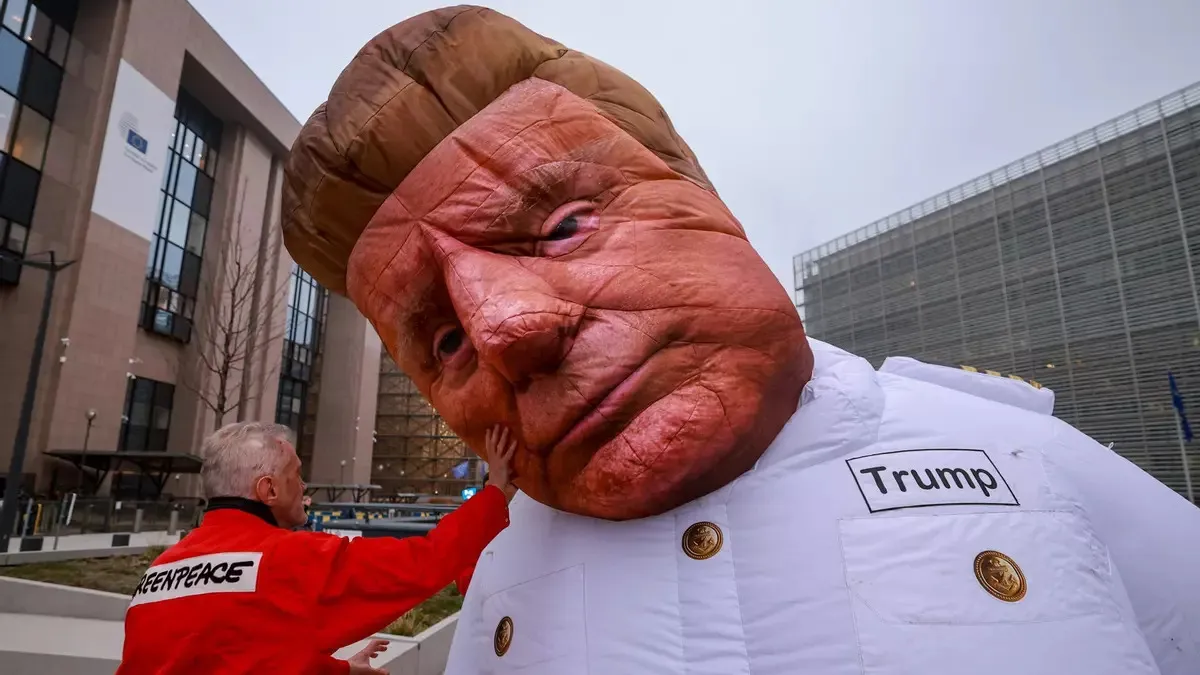

Politicas Ambientales28/01/2026A un año de que Donald Trump anunciara que su país dejaría de ser parte del tratado internacional vinculante que compromete a las naciones firmantes a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, la medida se hará efectiva desde este 27 de enero. Según los especialistas, Estados Unidos es el primer emisor histórico y el segundo actualmente de gases de efecto invernadero, por lo que su ausencia de los foros internacionales desplaza responsabilidades y costos hacia otros actores

Marcos Bach

Arbolado28/01/2026Este foco se acerca al pueblo de Cholila y también corre en dirección a Esquel. Los pobladores temen que uno de esos frentes se una con el fuego que avanza, a su vez, desde Epuyén

Analizamos el nuevo Índice de Riesgo Climático 2026 de Germanwatch. Una radiografía basada en datos de 30 años que revela cómo las naciones más pobres, desde Honduras hasta Myanmar, cargan con el peso de una crisis que no provocaron