Marcos Bach

Politicas Ambientales28/11/2025En un hecho considerado histórico para la legislación ambiental en México, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal que endurecen las sanciones contra los delitos ecológicos que afectan bosques, áreas naturales, ríos y especies en peligro de extinción

Marcos Bach

Cambio Climático28/11/2025En Argentina, el fenómeno climático de La Niña seguirá presente hasta enero de 2026 y traerá menos lluvias durante el verano

Marcos Bach

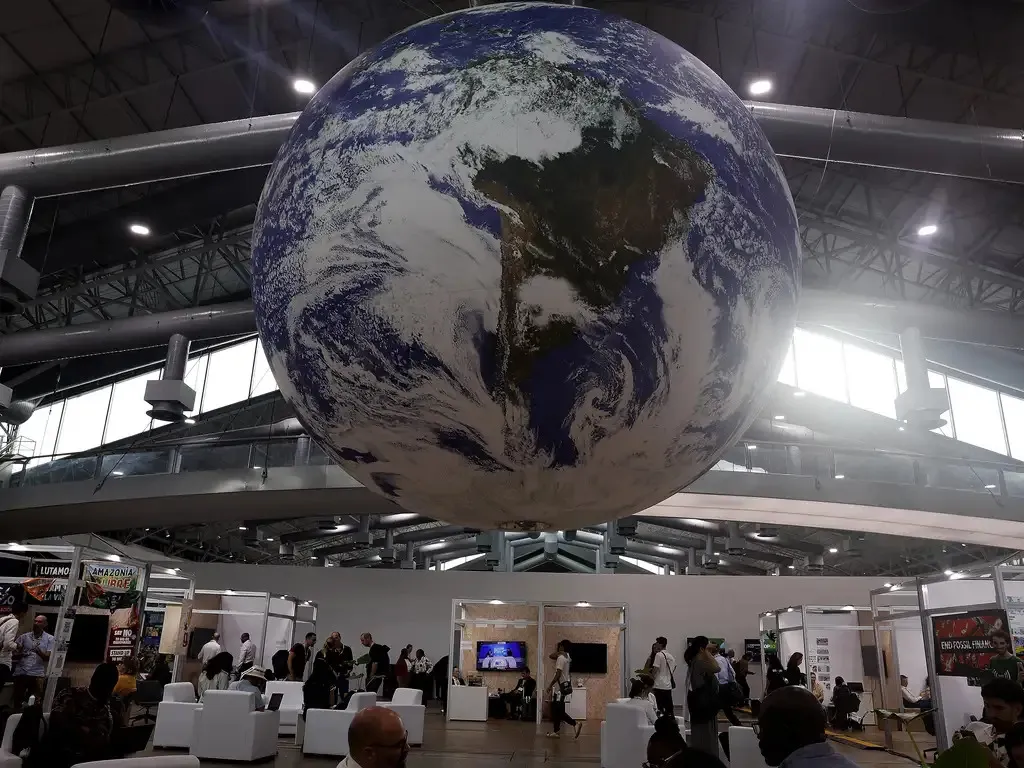

Calentamiento Global01/12/2025Sin un horizonte político de eliminación de los combustibles fósiles y con un objetivo de +1,5ºC muerto, los científicos climáticos piden una adaptación social ya no sólo a los fenómenos extremos, sino también a los “puntos de inflexión”, la posible desestabilización de los grandes sistemas que regulan el clima global. Islandia ha dado el primer paso

"El cambio climático es solo un síntoma, no es el problema principal", le dice Mathis Wackernagel a BBC Mundo