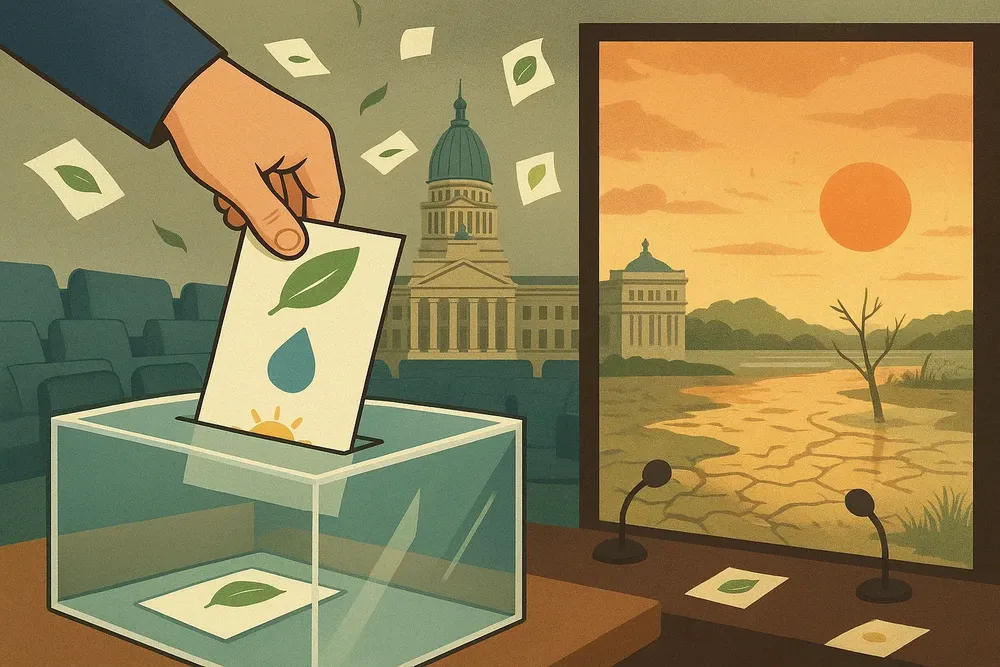

A 10 años del Acuerdo de París: el día que el mundo selló su mayor compromiso ambiental

Se cumplen 10 años del Acuerdo de París: la justicia climática debe orientar políticas y reparaciones para proteger a las comunidades más afectadas y reducir la desigualdad global