¿Qué es la polinización? El papel de las abejas en la polinización

"La vida en la Tierra se originó en el mar, y algunos de los seres vivos que vivían allá, en diferentes momentos, pasaron a colonizar la tierra firme. Algunos incluso retornaron al agua pasados unos millones de años, como las ballenas, delfines y, entre las plantas, las praderas de poseidonias de nuestro Mediterráneo"

Biodiversidad10/08/2021

Introducción

Las primeras plantas terrestres, de hace unos 450 millones de años, son los musgos y los helechos, que se reproducen por esporas. Estas se desplazan por el aire, y, si caen en un lugar adecuado, germinan y producen un nuevo individuo. Hace unos 400 millones de años, aparecieron plantas con tallos más ramificados, con hojas, y con algunas hojas modificadas en flores. En esas flores se forman dos tipos de células responsables de la reproducción, las masculinas, el polen, y las femeninas, los óvulos; la unión de ambos da lugar a las semillas que perpetuará la especie.

Estas plantas son las “Gimnospermas” (abetos, cipreses, pinos, etc.), que se caracterizan porque sus óvulos no están protegidos dentro de un ovario. Muchas se han extinguido, otras aún viven, mayoritariamente, en zonas frías. Las Gimnospermas se reproducen sexualmente. Tienen las flores masculinas y femeninas dispuestas en grupos (las piñas). Las masculinas están dispuestas de tal modo que, cuando las agita el viento, sueltan una enorme cantidad de polen, que es transportado por el viento, al azar. Esto supone un gran costo energético para la planta, pero es la manera de aumentar las posibilidades de que el polen pueda llegar a un óvulo y fecundarlo para formar las semillas.

Hace 130 millones de años, en las zonas ecuatoriales, algunas plantas evolucionaron, y a partir de las hojas terminales de sus tallos, crearon estructuras florales más complejas, con cavidades cerradas especiales, los ovarios, para proteger a sus óvulos. A estas plantas se les llama “Angiospermas”. Los diferentes grupos de plantas tienen diferentes tipos de flores. Las plantas más semejantes entre ellas, evolutivamente más próximas, tienen flores más parecidas. Los tipos de flor son, básicamente, lo que se utiliza para clasificar a las plantas en uno u otro grupo botánico.

Pero la protección de los óvulos dentro de una cavidad (ovario) impide el fácil acceso del polen para fecundarlo. Para solucionarlo las Angiospermas crearon alrededor del ovario estructuras con texturas, colores y olores atractivos para animales especializados, y con recompensas alimentarias, para que en sus visitas estos animales se impregnaran de polen y lo transportaran de una flor a otra. Las flores colocan la recompensa de tal manera que, para tomarla, el animal ha de rozar las anteras que contienen el polen, arrastrando una parte de él, y también ha de rozar la parte superior del ovario, el estigma, donde se depositará una parte de ese polen. A este proceso de transporte se le llama polinización.

Desde hace al menos 110 millones de años se conocen los primeros registros fósiles de polinizadores:

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: abeja de miel, dos abejas solitarias y una avispa, abejorro, avispa (megascolido), sírfido (mosca que se disfraza de abeja para asustar a sus predadores) y escarabajo

Las diferentes plantas han optado por diferentes polinizadores para realizar esta función: abejas, colibrís, escarabajos, mariposas, moscas, murciélagos…, aunque los principales son los insectos, y, dentro de ellos, las abejas, que contribuyen a la polinización del 73 % de nuestros cultivos (FAO).

Las plantas de polinización entomófila y los insectos han “coevolucionado”, desarrollando estrategias para optimizar su relación. Una parte de las estrategias de las plantas son:

- Flores de colores vistosos, para ser fácilmente localizadas desde lejos

- Forma y colocación de órganos florales (estambres, ovario, pétalos…) que favorece el aterrizaje de los insectos adecuados y la dispersión de su polen

- En algunas plantas, la posición de los nectarios está indicada por marcas en los pétalos

- En otras, las flores de las que están activas sexualmente emiten olores atractivos, que las identifican como blanco con reservas de néctar o/y de polen para los insectos, fidelizando más sus visitas

- Los granos de polen tienen formas que les permiten engancharse con facilidad a los pelos de los insectos.

- Una vez fecundadas pierden su atractividad, eliminan los pétalos (en algunos casos, como el altramuz, cambiando el color a otro menos visible, azul), o los olores…

- Las diferentes especies se “reparten” el calendario de buena época de fecundación, para tener más acceso a la población de polinizadores y evitar competir por este recurso

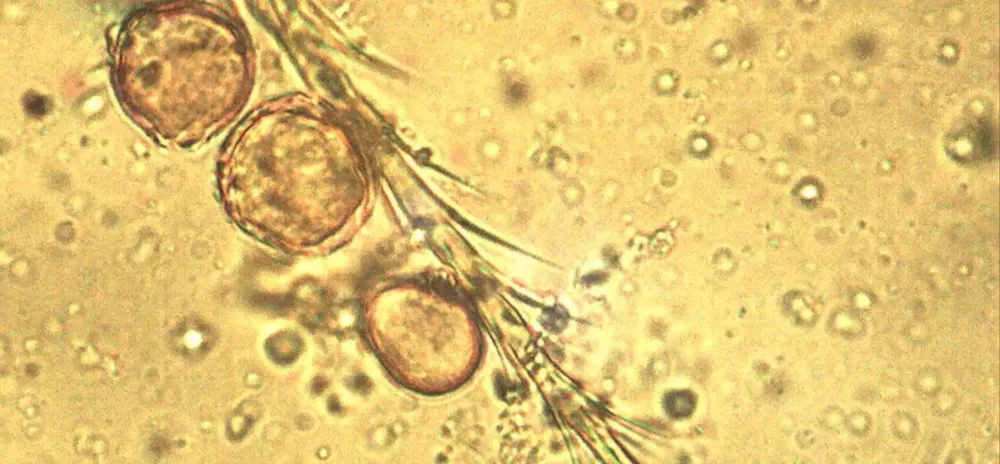

Pelo de abeja, plumoso, con polen adherido, foto al microscopio a 400x

Y los insectos han desarrollado, paralelamente, modificaciones que optimizan su relación con las plantas:

- Longitudes de lengua adaptadas a la profundidad de los nectarios de las plantas que polinizan

- Pelos con formas especiales, plumosos, para “barrer” con más facilidad el polen

- Comportamiento de recolección “fiel” a una planta (mientras esta esté dando néctar y/o polen no visitan otra especie)

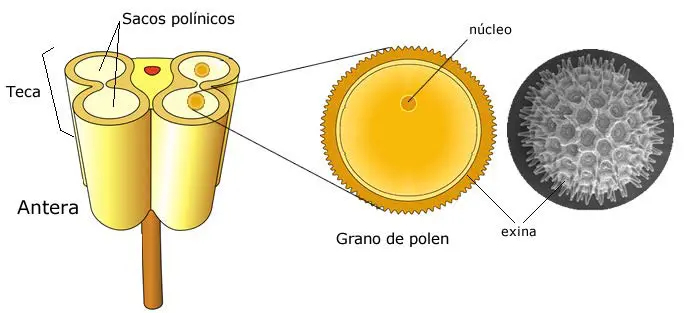

El polen se produce en los estambres de las flores, en un par de sacos polínicos situados en la parte superior de un filamento. Los sacos se abren cuando el polen madura, y, al menor movimiento, el filamento se balancea y deja salir el polen.

El grano de polen es como un huevo microscópico. Tiene una cáscara protectora (exina), con unos puntos más débiles (poros, surcos) para permitir la salida de su interior. Dentro hay un núcleo, que viajará en un tubo que el grano irá alargando hasta llegar al óvulo para fecundarlo. Además, también contiene las reservas necesarias para mantenerlo vivo y activo los 2-3 días que tarde en atravesar el ovario y llegar a un óvulo.

La forma del grano de polen, su diámetro, el número, forma y posición de sus poros y surcos, y su ornamentación externa, son característicos de la planta que lo produjo, y permiten identificarla tan bien como sus flores, frutos, hojas, y demás órganos.

Cuando un ovario está maduro su parte superior se vuelve pegajosa, y los pólenes que la rocen pueden quedar enganchados. Las hormonas de esa parte del ovario activan la salida del contenido del grano de polen, y su viaje al óvulo para fecundarlo.

Figura 1: Grano de polen de corregüela sacando su contenido. A la derecha, más pequeño, grano de polen de hinojo, y abajo otro de zarza. Figura 2: Ovario y el viaje del grano de polen hasta el óvulo.

Una vez fecundado el óvulo, otras hormonas provocan transformaciones, como la caída de los pétalos, y el engrosamiento y transformación de las paredes del ovario para formar el fruto (carnoso, como en las manzanas, peras…, o seco, como en las almendras, avellanas…).

La península Ibérica es un enclave de gran diversidad biológica, en ella prosperan más del 50 % de las plantas silvestres europeas, unas 7.000 especies diferentes. Solo en la Comunidad Valenciana hay unas 3.000, las mismas que en toda Inglaterra, que quedó arrasada por los hielos hace 12.000 años, en la última glaciación.

En la península Ibérica las abejas melíferas visitan unas 300 plantas diferentes, silvestres y cultivadas. Dentro de estas últimas están las que producen 1/3 de nuestros alimentos, que desaparecerían de nuestra despensa, o se harían muy escasos, sin la ayuda de las abejas.

Y, respecto a la vegetación silvestre, como ejemplo, las abejas ayudan a la reproducción del 64,3 % de las 718 especies de plantas del matorral del Parque de Doñana, y a la del 76,7 % de las 891 especies del de la Sierra de Aracena. Los matorrales mediterráneos son la formación vegetal que más cubre el suelo y lo protege de la erosión por arrastre de las lluvias y el viento. Esas plantas, también son la base de la dieta de una gran parte de los animales que viven en esos matorrales, habitualmente, o en sus periodos migratorios.

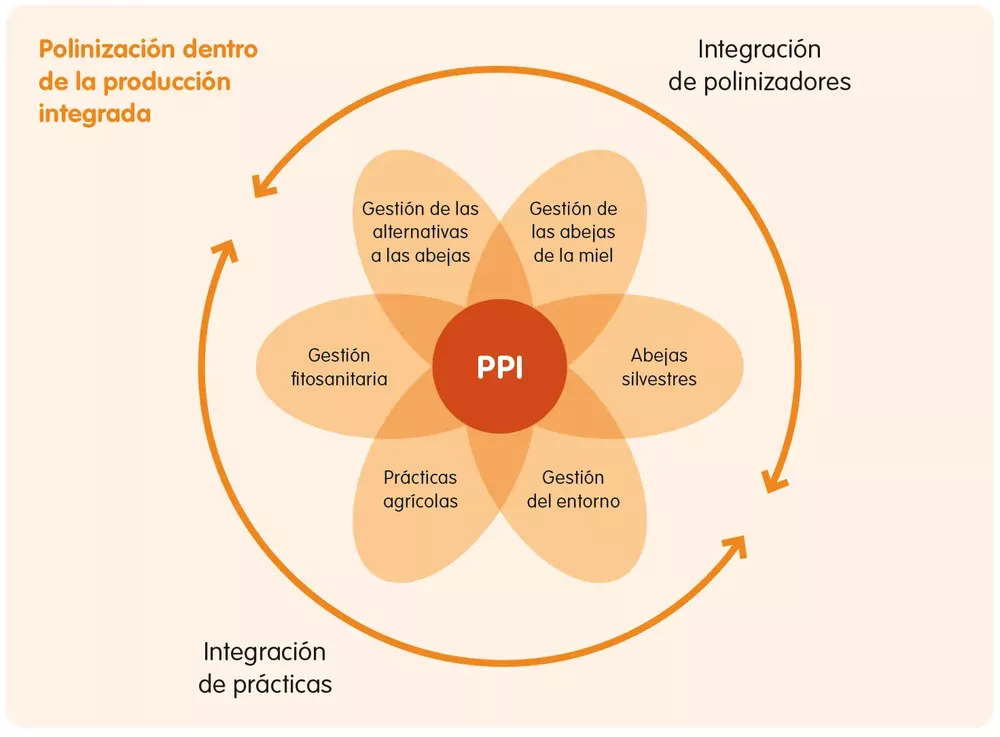

Polinizar cultivos, un servicio

1/3 de los alimentos de nuestras despensas se han producido gracias a la polinización de las abejas. Polinizar cultivos es un servicio imprescindible para la producción agraria que hacen las colmenas y los polinizadores silvestres, básicamente abejas solitarias que anidan en el suelo y terraplenes.

Lamentablemente la conjunción del cambio climático, las grandes extensiones de monocultivos que aportan una nutrición defectuosa a las abejas (no es sano comer siempre lo mismo), y el uso de fitosanitarios, están provocando una disminución de las poblaciones de polinizadores silvestre. Y en algunos países, como los EE. UU., también del número de colmenas.

Abeja de miel y abeja solitaria en flor de zarza.

En España los polinizadores silvestres también están perdiendo poblaciones, pero no así las abejas de miel. Hemos duplicado las colmenas en una generación, situándonos actualmente en unas 2.800.000, más que en los EE. UU. que tienen unas 2.600.000.

Una colmena tiene hasta unas 45.000 abejas, de las cuales la mitad visitan las floraciones que haya en un radio de alrededor de 1,5 km, por ello son muy utilizadas por los agricultores para garantizar una buena polinización, y la consiguiente fructificación, de sus cultivos entomófilos. Su uso forma parte de las técnicas de producción integradas en las explotaciones apícolas, al igual que la protección y el fomento de las poblaciones de abejas solitarias, para las que se instalan refugios de cría, “hoteles de polinizadores”, se siembran plantas que puedan alimentarlas, y se controla el uso de fitosanitarios.

Actualmente también hay varias empresas en el mercado que producen pequeñas colmenas de abejorros para polinizar cultivos en invernaderos (sobre todo de tomates), o de floración en zonas frías donde las abejas de miel son menos activas.

Fuente: Isaacs y otros. Basic & Applied Ecology

Algunos de los principales cultivos polinizados por las abejas son:

- Frutas: almendros, aguacates, arándanos, calabazas, castaños, cerezos, ciruelos, fresas, fresones, manzanos, melocotoneros, melones, moras, nísperos, perales, sandías…

- Leguminosas: alfalfas, tréboles, soja, vezas, praderas mixtas (melilotos, lotus…), guisantes, garbanzos, judías…

- Oleaginosas: colza, girasol…

Fuente: La Tienda del Apicultor

La extinción masiva de especies amenaza el planeta. Actualmente se están llevando a cabo conversaciones sobre un nuevo tratado internacional para conservar la biodiversidad. ¿Qué es exactamente lo que está en juego?

Un millón de plantas y animales están en peligro de extinción. Exploramos qué podemos hacer para preservar la valiosa biodiversidad de la Tierra

La naturaleza tiene una capacidad inmensa para recuperarse después de las perturbaciones (lo lleva haciendo desde que surgió la vida)

Verano con menos lluvias, calor extremo y más sequía: La Niña se extenderá hasta enero en Argentina

En Argentina, el fenómeno climático de La Niña seguirá presente hasta enero de 2026 y traerá menos lluvias durante el verano

Sin un horizonte político de eliminación de los combustibles fósiles y con un objetivo de +1,5ºC muerto, los científicos climáticos piden una adaptación social ya no sólo a los fenómenos extremos, sino también a los “puntos de inflexión”, la posible desestabilización de los grandes sistemas que regulan el clima global. Islandia ha dado el primer paso

La Comisión ha adoptado hoy un nuevo marco estratégico para una bioeconomía de la UE competitiva y sostenible, que traza el camino a seguir para construir una economía europea limpia, competitiva y resiliente

Si viviéramos como Uruguay, se frenaría la "estafa piramidal" que estamos haciendo con los recursos del planeta

"El cambio climático es solo un síntoma, no es el problema principal", le dice Mathis Wackernagel a BBC Mundo

Modificación de la Ley de Glaciares: Argentina se moviliza en defensa del agua

“Donde no hay agua por añadidura desaparecen las comunidades y la naturaleza. Este 4 de diciembre tenemos que salir a las calles en defensa del vital elemento para la vida”, sostuvo el biólogo Guillermo Folguera