Viaje al corazón del Amazonas en llamas: la batalla por el futuro de la selva

Desde la ventanilla de la pick up abollada en la que vamos rumbo al sur, casi no puedo ver a través de la tormenta de humo que nos rodea. Vamos por la ruta llamada BR-163, una huella llena de pozos infernales que desde que Brasil estaba gobernado por los militares, hace cuarenta años, siempre estuvo en alguna fase de construcción. Más exactamente, estoy ubicado en el estado de Pará, al norte del país, a 2.500 km de la costa del Atlántico y a tres días en auto desde Río de Janeiro. Las últimas dos horas las dedicamos casi íntegramente a esquivar hileras de camiones y agujeros en el camino del tamaño de cráteres lunares. La BR-163, que corta al medio la cuenca del río Xingu, empieza en Santarém, un puerto fangoso sobre un río tributario del Amazonas, y termina unos 1.500 km al sur, en el corazón rural del Brasil: el estado de Mato Grosso. El nombre literalmente significa "selva espesa" (allí es donde el coronel Fawcett desapareció mientras buscaba la Ciudad Perdida de Z). Pero hoy el lugar está casi totalmente pelado de bosque y su aspecto es mayormente parecido al de las llanuras agrícolas de Kansas.

Esta es la ruta del futuro de Brasil como superpotencia productora de alimentos. No hay otro país que actualmente exporte tanta soja y carne vacuna. A nuestro lado pasan cientos de camiones cargados de poroto de soja, rumbo al puerto del Amazonas: su carga va a terminar en los barcos destinados a Europa y China. La BR-163 es una especie de línea divisoria entre la selva y la tierra cultivada: de un lado el mundo natural, del otro lo que parece ser su futuro: la industria del monocultivo que cada año avanza más y más al norte.

Por todo eso, la BR-163 adquirió cierta fama: hay pocas áreas de la Amazonia brasileña que hayan sufrido una deforestación tan rápida en la última década. Alguien me dijo que este es el lugar indicado si lo que uno busca es entender cómo operan las fuerzas que impulsan la destrucción de la principal protección del planeta contra el cambio climático.

Faltan apenas semanas para que los incendios intencionales provocados por los productores rurales se ciernan sobre el paisaje todo a lo largo de la ruta. En agosto ya se cuentan alrededor de 80.000 incendios activos en el sur de la selva amazónica, produciendo un enorme río aéreo de humo y cenizas que va a oscurecer el cielo en San Pablo y a provocar un breve pico de atención internacional sobre el fragmento de tierra que ahora estoy recorriendo.

Mi guía, Gabriel, me explica cómo se produce la destrucción. Primero se extrae la madera valiosa; luego viene la minería y la ganadería, que es la actividad principalmente responsable de la deforestación. Por último llega el monocultivo sojero. Ahí ya no hay vuelta atrás: enormes áreas de lo que alguna vez fue bosque tropical se convirtieron en una pradera artificial: a menos que algo cambie, ese parece ser el futuro de lo poco que queda de selva a lo largo de la BR-163.

De una forma u otra, todo lo que se produce aquí termina en la cadena de comercialización global. El cuarenta por ciento de la carne producida en Brasil viene de la Amazonia; de ese porcentaje, la mayor parte es procesada por el mayor frigorífico del mundo, la compañía brasileña JBS. La carne brasileña se distribuye por todo el mundo, principalmente en China, Hong Kong y Europa, pero también en Estados Unidos, adonde el año pasado Brasil exportó 31.000 toneladas, principalmente en la forma de charqui, encurtidos y comida para mascotas. El cuero de los animales criados en la Amazonia termina en manos de los principales fabricantes de muebles y automóviles de Estados Unidos, según datos de Trase, una ONG de Estocolmo que analiza las cadenas de comercialización globales. La mayoría de los camiones que cruzamos en la BR-163 se dirigen a una gran planta ubicada en Santarém, propiedad de Cargill (la empresa privada más grande de los Estados Unidos). Allí el poroto de soja va a convertirse en alimento para vacas y pollos que terminarán, a su vez, en locales de comida rápida repartidos a lo largo del mundo. En otras palabras, lo que pasa en el Amazonas nos toca de cerca a todos.

En esta batalla por el futuro de la selva, estamos llegando a la línea del frente: una vasta frontera sin ley en la que los productores ganaderos, las mineras en busca de oro y las madereras muerden metro a metro el suelo de una de las últimas reservas indígenas intactas en la Amazonia sur: un área de cinco millones de hectáreas que incluye las aldeas de Baú y Mekragnotire, la cuna del pueblo kayapó. Quiero ver si la selva puede salvarse antes de que la industria termine con ella para siempre.

Desde Indonesia al Congo, los bosques del planeta (un débil escudo de protección contra el cambio climático) están desapareciendo. Solo en 2017, desaparecieron 160.000 km cuadrados de bosque tropical. Es como perder cuarenta estadios de fútbol cada tres minutos durante un año entero.

En ningún lugar del mundo el tema es más álgido que en la Amazonia, que contiene el 40 por ciento del bosque tropical del mundo y una tasa de biodiversidad mayor a la de cualquier otro lugar del planeta. Dos de los principales climatólogos del mundo, Carlos Nobre de Brasil y Thomas Lovejoy de la Universidad George Mason, estiman que la selva empezará a consumirse a sí misma si desaparece entre el tres y el ocho por ciento de lo que queda de su superficie.

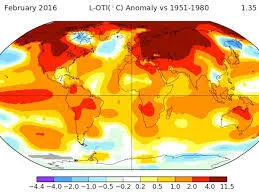

En febrero de 2018, Nobre y Lovejoy publicaron un artículo en el que anunciaban que estamos al borde de un precipicio. En 2016, por primera vez desde que se tienen registros, la Amazonia descargó más dióxido de carbono en la atmósfera del planeta que el que absorbió. Las causas en sí mismas, la sequía prolongada y los incendios forestales, fueron efecto del cambio climático. Nobre y Lovejoy advierten que, de continuar la deforestación al ritmo actual, más de la mitad del bosque tropical podría desaparecer de forma permanente y dar pie a una irreversible alteración del clima planetario, de consecuencias aterradoras.

Es trágico lo que ocurre en Brasil, cuyo territorio comprende el 60 por ciento de toda la selva amazónica. Especialmente es descorazonador lo que está pasando con la selva si pensamos que, entre 2005 y 2013, durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, la deforestación pudo reducirse en un 70 por ciento gracias a una serie de reformas, entre ellas la separación de seis millones de hectáreas de selva (una superficie aproximativamente del tamaño de Francia) como área protegida. El monitoreo a través de agencias espaciales permitía tener alertas en tiempo real de los incendios forestales; los rancheros que eran sorprendidos desmontando un terreno perdían inmediatamente acceso al crédito, mientras que un escuadrón de élite de policías ambientales se ocupaba de los peores agresores: cargaban en helicóptero sobre las áreas sometidas a destrucción, destruían las máquinas de las mineras e incendiaban los tractores y las aplanadoras utilizadas para el desmonte: lo que no podían destruir lo confiscaban.

La tendencia comenzó a invertirse en 2014, en coincidencia con el peor escándalo de corrupción de la historia del país, que sacó del poder al PT y le dio alas a una coalición política de derecha conocida como las 3B (Biblia, Balas y Bueyes, en referencia a los conservadores religiosos, el lobby de la industria del armamento y el negocio agroganadero). Bajo la presidencia de Michel Temer, un defensor histórico del poder económico agropecuario, el presupuesto del Ministerio de Medioambiente fue duramente recortado y la agencia responsable de proteger las reservas indígenas nacionales, el llamado FUNAI, enfrentó un enérgico ataque del sector agroganadero, que buscaba cerrarlo por completo. Aunque logró sobrevivir, su presupuesto se redujo a la mitad y docenas de sus bases debieron cerrar sus puertas.

Entonces llegó Jair Bolsonaro. Un ex capitán de ejército de Río de Janeiro, con una atracción fetichista por los tiempos de la dictadura militar, Bolsonaro se ganó el apodo del Trump del Trópico. Racista, homofóbico, era el hazmerreír de la política brasileña cuando empezó su campaña presidencial: una vez le había dicho a una compañera legisladora que no la violaría "porque no valía la pena" ("era demasiado fea").

Pero al lograr alinear el creciente voto evangélico en Brasil con el lobby agropecuario, los llamados ruralistas, Bolsonaro conectó con la ola populista global. Como Trump, expresaba un desprecio rotundo por la ciencia y llegó a afirmar que el cambio climático es un engaño producto de una conspiración marxista. Prometió abrir la Amazonia al desarrollo económico y destrabar la ejecución de proyectos de infraestructura detenidos o postergados debido a estudios de impacto ambiental. Los caminos de tierra, como en su momento la BR-163, iban a pavimentarse. Y ni un centímetro más de tierra se concedería como reserva indígena en el nuevo Brasil.

Desde que Bolsonaro tomó el poder en enero, la superficie selvática en la Amazonia brasileña comenzó a desaparecer al ritmo de dos islas de Manhattan por semana. La agencia espacial brasileña, llamada INPE, a mediados de año anunció que las áreas deforestadas habían crecido un 278 por ciento en comparación con julio del año pasado, según las imágenes satelitales. Como respuesta Bolsonaro cuestionó los resultados, echó al líder del INPE y amenazó con cerrar la agencia de una vez por todas.

"Lo que está ocurriendo no tiene precedentes", me dijo José Sarney hijo, que dirigió la cartera de Medioambiente en dos gobiernos. "Este gobierno está destruyendo lo que nos llevó treinta años construir".

Con Bolsonaro a cargo, los barones agroganaderos de la Amazonia actúan con impunidad. "Lo más triste es que durante diez años le mostramos al mundo que podíamos parar la deforestación", me dice Marina Silva, ex ministra de Medioambiente que compitió por la presidencia de Brasil. "Creo que la gente no se da cuenta de lo frágil que es la selva, lo fácil que es hacerla desaparecer".

Ya hace seis horas que estamos cubriendo la BR-163 palmo a palmo. Gabriel maneja a paso de hombre, para evitar las rocas y los pozos del camino mientras Lino, un viejo reportero gráfico paulista, le pide que detenga el auto para fotografiar animales caídos a los costados de la ruta y me ayuda a diferenciar entre los buitres y los otros grandes pájaros que sobrevuelan la jungla describiendo círculos.

"Tenemos suerte de que no sea la estación húmeda", dice Gabriel. En ese momento del año el camino se vuelve imposible. A veces los camiones que llevan la soja se encallan y pasan semanas detenidos. El último invierno los militares tuvieron que enviar comida y provisiones en avión; algunos camioneros simplemente debieron abandonar la carga.

Estamos llegando a Novo Progresso, un pueblo remoto y aislado, ubicado a unas diez horas del puerto. El único acceso es la BR-163, que corta a la mitad esta ciudad de 25.000 almas rodeada por la selva y con una vibra de Lejano Oeste. Las calles son polvorientos surcos de tierra en los que se acomodan pequeños negocios cuyos clientes son en general trabajadores de las mineras, los campos y las madereras.

Esta es la ciudad del llamado Rey de la Deforestación: un hombre aparentemente vinculado a un jefe mafioso investigado por tener a sus empleados en condiciones de trabajo esclavo; su actividad básica es la deforestación, que abre terrenos para la ganadería y la especulación inmobiliaria con la tierra. Pero el Rey también posee una concesionaria de autos y una cadena de supermercados. Sus vínculos con la élite política local son muy fuertes.

IBAMA, la agencia a cargo de la protección de la selva, opera desde una base en la periferia de la ciudad. Los jefes no les permiten a sus agentes dejar la oficina. Ya han sufrido varios ataques: en una ocasión les incendiaron sus vehículos, y los han amenazado de muerte tantas veces que no tienen permitido salir al terreno sin la protección de la policía federal brasileña. Los tomadores de tierra tienen informantes a su servicio, que rastrean los movimientos de los agentes. En una palabra, estamos llegando a una zona de guerra.

A medida que nos acercamos a la ciudad, Lilo y Gabriel intercambian historias, oídas de boca de otros periodistas que llegaron a Novo Progresso. A una periodista se le pidió cortésmente que se fuera de la ciudad apenas se registró en un hotel, dice Lilo. Ignoró esta advertencia, pero poco después encontró un sobre con tres balas al entrar en su habitación. Un amigo de Gabriel llegó con una ONG hace un par de años. Su hotel fue rodeado por una banda de hombres armados, que pidió a los gritos que todos salieran, "así podemos matar a los ambientalistas". Finalmente, el grupo de forasteros pudo abandonar la ciudad con custodia policial.

Esa noche, en una pizzería en la esquina principal, me doy cuenta de que la mayor parte de los residentes de la ciudad son migrantes internos, principalmente del sur del país. Tienen nombres alemanes y rasgos europeos: Lilo y Gabriel no tardan en reconocer el acento de estados como Paraná y Rio Grande del Sur. Son los hijos de aquellos que, hace una generación, vinieron aquí en el mayor intento de relocalización demográfica de la historia del país. Los generales de la junta militar tenían la creencia paranoica de que, si la Amazonia no se poblaba, una potencia extranjera iba a invadirla inevitablemente.

El plan era ambicioso: el gobierno brasileño ofrecía grandes superficies de tierra para los que se decidieran a subirse a un avión y hacerse un hogar en el medio de la selva. Igual que ocurrió con la fiebre de la tierra en Oklahoma en 1889, el gobierno no le prestó atención a un hecho clave: que la selva ya estaba habitada. El resultado fue desastroso: decenas de tribus desaparecieron a medida que los colonos se abrieron camino a golpe de machete y fuego. Doce meses después de que los obreros viales que estaban trazando la BR-163 hicieran contacto con el pueblo kreen-akrore, 250 miembros de la tribu habían muerto de enfermedades para ellos desconocidas.

"Aquí solo había árboles, selva espesa, y vino gente de otras partes del país, que no tenía idea de cómo vivir en la Amazonia", me dice la hermana Jane Dwyer, una monja que me encuentro en la ruta transamazónica. Está aquí desde 1972. "Nueve a diez meses de lluvia. Serpientes. Malaria. No sé cómo sobrevivieron. La mayoría no lo hizo, en realidad".

El desarrollo en Novo Progresso avanzó desde la ruta hacia los costados, en un patrón que reencontramos en otras áreas del Amazonas. La ganadería demostró ser el instrumento más barato no solo para ocupar la tierra sino para reinvindicarla como propiedad privada. A diferencia de las plantaciones sojeras del sur, que requieren un extenso y oneroso empleo de fertilizantes, maquinaria agrícola e infraestructura para irrigar adecuadamente los terrenos, el ganado no requiere mucho más que algo de alambre y pasturas baratas.

Quien iba a ser el Rey de la Deforestación, Ezequiel Castanha, se mudó a Mato Grosso en los años 80, cuando todavía era adolescente. A los 25 años ya había abierto un minimercado que servía a los trabajadores de una mina de oro en el límite con el estado de Pará. A comienzos de la década de 2000, era tan poca la superficie que quedaba por deforestar que la tierra comenzó a subir de precio. El rumor que llegó a oídos de Castanha era que había que echar a andar hacia el norte, siguiendo la BR-163 rumbo a lo que estaba en tren de convertirse en la nueva frontera agrícola de Brasil.

Castanha llegó a Novo Progresso en 2003. La ciudad ya sufría tensiones por el futuro de la selva. Ese año había llegado también un grupo de agentes federales para delimitar las nuevas reservas de los pueblos Baú y Mekragnotire. En esa ocasión, una turba de granjeros, hacheros y mineros, muchos de ellos armados, cortó la ruta en protesta. Después entraron en la selva, decididos a cazar a los agentes.

"Me cansé de tratar de mantenerlos en la ruta", dijo un hombre llamado Agamenon Menezes frente a los micrófonos de los periodistas. Menezes es el presidente de una asociación de productores vacunos llamada Productores Rurales de Novo Progresso, y es el jefe de facto de la ciudad. Dijo que la situación podría haber escalado más todavía, y que sus hombres disparan a matar. "Cuando un cazador entra en la selva siguiendo a su presa, el arma está lista para hacer fuego".

El entonces presidente Lula da Silva y el PT en el gobierno, mientras tanto, habían convertido la zona de Novo Progresso y la BR-163 en el foco de su ambicioso plan contra la deforestación. El gobierno habría de terminar la ruta pavimentada, prometió Lula, pero solo si lograba proteger la selva al mismo tiempo. En 2006, Lula creó la reserva nacional Jamanxin, pegada a Novo Progresso por el norte.

Ahora la ciudad ya no podía avanzar sobre la selva, aunque ya existían unos 250 campos ilegales, incluyendo uno que pertenecía al intendente local. No había, en verdad, ninguna vía legal para poseer la tierra, incluso antes de que se la declarara reserva nacional.

"En el resto de Brasil, la propiedad de la tierra se prueba a través de una escritura", le dijo Daniel Azeredo Avelino, ex fiscal federal del estado de Pará a Brio, una revista online brasileña. "El número de propiedades escrituradas en esta zona es muy bajo, en cambio. De un 80 a 90 por ciento de las propiedades en esta región no cuentan con un documento de este tipo".

En 2006, los agentes del IBAMA estaban revisando imágenes satelitales en su oficina de Brasilia. El feed devolvía un registro aterrador y en tiempo real de lo que ocurría en Novo Progresso. Un pedazo grande de bosque había desaparecido en cuestión de días. Viajaron al lugar y vieron con sus propios ojos las cuarenta hectáreas recién desmontadas entre la ruta y el río Curúa, que atraviesa la reserva Bau. Ya había seis granjas funcionando en el lugar. El responsable del desmonte era Castanha.

A medida que IBAMA subía su nivel de operaciones en la zona, las amenazas a los agentes federales aumentaron en frecuencia e intensidad. En abril de 2011, una multitud invadió el complejo de la agencia en la periferia de la ciudad. A través de informantes, habían averiguado que la agencia planeaba dar un golpe a una granja en la selva Jamanxin, propiedad del viceintendente local. A un helicóptero que estaba a punto de encender motores le trabaron las palas con cables de acero, para detener completamente la operación.

Un par de días después, la cabeza de la agencia local pidió una reunión con el intendente, el consejo comunal y un grupo de líderes locales para calmar las cosas. Esta vez los agentes del IBAMA vinieron armados, por si ocurrían hechos de violencia. En la mitad de la reunión, Castanha se puso de pie. Admitió que había desmalezado un terreno perteneciente a una reserva para vendérselo a un médico, que con el tiempo se convirtió en viceintendente de la ciudad.

Castanha expresó sus prioridades sin pelos en la lengua. "Si no desmontamos nos convierten nuestra tierra en reserva natural", le dijo al jefe del IBAMA. "Son ustedes los que nos obligan a hacer desmontes".

El IBAMA y la policía federal entonces comenzaron a investigar más seriamente el perfil empresarial de Castanha, sus impuestos y transacciones financieras, y llegaron a pincharle el teléfono. Tenían la sospecha de que sus actividades se desparramaban en una organización criminal que iba desde la Amazonia hasta San Pablo y el sur de Brasil.

En 2014, Castanha ya había acumulado nueve millones en multas, y había sido acusado dieciséis veces por crímenes ambientales. Cinco mil hectáreas le habían sido confiscadas por el cargo de desmonte ilegal. En 2015, los agentes federales estimaban que Castanha era responsable del diez por ciento de toda la deforestación amazónica.

El hombre sin embargo se negaba a pagar las multas y seguía como si nada. Una comunicación telefónica reveló que, a través de un agente inmobiliario, Castanha había estado vendiendo terrenos que había ocupado y desmalezado. Un periodista del programa Globo Rural lo entrevistó por entonces. Castanha dijo: "Si no hubiéramos deforestado, Brasil no existiría. No habría nada".

El 27 de agosto de 2014, minutos antes del amanecer, un grupo de noventa y seis agentes federales con rifles de asalto y chalecos antibalas entró en Novo Progresso. Todos vestidos de negro, se concentraron en la sede del IBAMA y desde allí se distribuyeron en pequeños pelotones por toda la ciudad. Arrestaron a miembros de la organización de Castanha, incluyendo al jefe de la patota encargada de los desmontes, así como a un abogado que había pasado los últimos días encontrando y destruyendo los documentos más incriminantes. En cuanto al mismo Castanha, ya había huido. Estuvo prófugo unos seis meses. En febrero de 2015, a los federales les llegó el rumor de que había regresado y volvieron a buscarlo. Esta vez, el Rey de la Deforestación decidió entregarse.

Las imágenes de video de Castanha esposado, llevado por los guardias a un helicóptero, esa noche se pasaron por todos los canales de TV del país. El Rey había sido atrapado. Los investigadores calculaban que su organización era responsable de una quinta parte de la deforestación total de la Amazonia en los últimos años; lo acusaron por crímenes ambientales y lavado de dinero. Sin embargo, Castanha no tardó más que un par de meses en salir de la prisión, en espera del juicio. Más temprano que tarde, la deforestación que había bajado un 65 por ciento en los siete meses que Castanha estuvo tras las rejas volvió a subir.

El Instituto Kabu está pegado a la BR-163, separado nada más por una pared de concreto. En los papeles, esta es la sede de una ONG que apoya al pueblo kayapó, aunque con el tiempo también se ha convertido en un punto de encuentro para los miembros de la tribu que entran y salen de la ciudad.

Cuando visitamos el instituto, el sol apenas despunta sobre la selva. Hay muchos kayapó en la puerta, esperando que el instituto abra. Llega olor a madera cortada de una maderera que está unos metros más adelante.

Hoy, los kayapó son una de las más ricas y poderosas de las 240 tribus nativas de Brasil. En la década del setenta, en cambio, cuando se completó la ruta transamazónica, su población había caído de cuatro mil a 1.300 personas. En las décadas siguientes, una sucesión de líderes legendarios acertó en la forma de adaptar su mentalidad guerrera al mundo moderno. Patrullaban sus fronteras y organizaron estratégicos cruces fluviales. Lograron asociarse a ONG y a celebridades como Sting para protestar por la construcción de una represa que habría inundado sus tierras. También usaban la fuerza: contaban con grupos de choque que asaltaban las mineras y las granjas que ilegalmente ocupaban sus tierras, tomando rehenes o dándoles un ultimátum a los ocupadores (por ejemplo, que debían retirarse totalmente en dos horas, a riesgo de ser asesinados). Y algunos asesinatos hubo, de hecho. A varios colonos se los envió de vuelta a sus aldeas, desnudos y humillados.

Hace un par de años los kayapó ayudaron en una operación contra un hombre llamado AJ Vilela, que en los hechos heredó el trono de Castanha como rey de la deforestación. Con base en Castelo Dos Sonhos, una ciudad ubicada un par de horas al sur de Novo Progresso, Vilela operaba de forma muy similar a su antecesor. Los especuladores se adueñaban ilegalmente de áreas de selva para desmontarlas y ofrecerlas, a través de agentes inmobiliarios, a los inversores del sur del país. Pero a diferencia de Castanha, Vilela ni siquiera vivía en la región: dirigía todas sus operaciones desde uno de los barrios más ricos de San Pablo, Jardim Europa.

Vilela, hijo de un capitoste ganadero acusado durante los 80 de intentar envenenar a un grupo de indios con arsénico, era número fijo en las columnas sociales de la prensa: se casó con una famosa diseñadora de joyas brasileña; su hermana apareció en la Vogue brasileña y su familia tenía conexiones con los mayores jugadores del agronegocio brasileño.

Vilela ya llevaba años haciendo sus negocios cuando el IBAMA detectó sus desmontes; sus equipos de trabajo tenían la orden de dejar intactos los árboles más altos a medida que iban rasurando el terreno, para que la apariencia verde del techo forestal se viera inalterada desde el satélite. Entonces, en abril de 2014, un grupo de hombres de la tribu kayapó apareció en la capital, todos cubiertos de camuflaje guerrero, portando arcos y flechas. Esperaron que el director del IBAMA saliera de la oficina y lo enfrentaron en el estacionamiento. Su tierra estaba desapareciendo y necesitaban ayuda.

Así empezaron la llamada Operación Kayapó. Los agentes del IBAMA estudiaron transferencias bancarias y títulos propietarios de Vilela y sus empresas mientras los kayapó husmeaban la selva en busca de campamentos madereros. Llegaron a capturar unos cuarenta trabajadores del equipo de desmonte y, junto a un grupo de agentes del IBAMA, los interrogaron para conocer mejor el funcionamiento de la red de Vilela.

Cuando finalmente fue arrestado, su gente ya había desmontado 30.000 hectáreas, un área equivalente a cinco veces la isla de Manhattan. El director del IBAMA, Luciano Evaristo, afirmó que la operación había sido un éxito inusual y que la cooperación con las tribus sería la única forma factible de detener la deforestación. Las tribus eran el verdadero cuerpo de inteligencia de la jungla: sus miembros, los únicos capaces de detectar tempranamente lo que en los satélites se ve solo como hecho consumado. Pero todo esto ocurrió durante los gobiernos anteriores al actual, antes de que el IBAMA fuera casi desguazado y sus operaciones, reducidas totalmente.

En las oficinas del Instituto Kabu, un empleado me muestra cómo los terrenos deforestados se acercan cada vez más a las ciudades de Baú y Mekragnotire. Señala un punto en el mapa, en la pantalla de la computadora, con las áreas boscosas en verde y círculos rojos que marcan el terreno desmontado. Entre la BR-163 y la reserva alguna vez hubo una franja de más de cien kilómetros, me dice. Ahora esa franja de selva ya no existe. Los rancheros están barriendo la selva casi hasta las puertas de la reserva; el temor es que, un día, directamente la invadan.

Nos presentan a uno de los kayapó que ayudaron con la captura de Vilela, pero el hombre se niega a decir mucho sobre la operación. Cuando mencionamos a Castanha, todo el mundo se queda en silencio. Nadie quiere hablar de él, parece. Sabemos que al norte de la ciudad hay un grupo de squatters, y una activista de la tierra que vive con ellos está interesada en hablar con nosotros. Pero cuando nos ponemos en contacto, nos avisa por mensaje de texto que le parece muy peligroso venir a la ciudad. Cuando le ofrecemos ir nosotros a su lugar, deja de respondernos.

Arreglamos para cenar con un ranchero que nos había prometido hablarnos en off sobre la red criminal de Novo Progresso, pero el hombre nunca viene a la cita. Al día siguiente nos manda un incomprensible mensaje y después se borra de las redes, como un fantasma.

Lo que voy a necesitar, sugiere Lilo, es un punto de contacto con Castanha y la mejor opción parece ser Agamenon Menezes, el presidente de Productores Rurales de Novo Progresso. Hay que notar que prácticamente en cada ciudad amazónica hay una de estas asociaciones, que tienen un poder político significativo. De Menezes se dice que cuenta incluso con una milicia personal.

La oficina en la que nos encontramos con él, en el centro de la ciudad, es poco menos que una cueva húmeda: pósters de tractores y vacas cuelgan de las paredes mohosas, y un rancio olor a selva ambienta el lugar. Una bolsa de arpillera de porotos de soja descansa sobre un archivador. Menezes nos espera en una oficina más pequeña al fondo, sentado detrás de un escritorio. Es un hombre delgado, de voz aguda, con ojos negros y pelo corto desmechado. Habla bajito y condimenta sus comentarios con una sonrisa que parece intentar ser amenazante. Sus manos tiemblan de una forma parecida a la de los primeros síntomas del párkinson.

Menezes nos explica que, como la mayor parte de los "pioneros", llegó en la década del ochenta, cuando aquí no había nada más que selva espesa. Según dice, contrajo malaria más de setenta veces, y recuerda una ocasión en que la ruta estaba en tan mal estado que, tras encallar su vehículo, debió caminar durante diecisiete días para volver a su casa. Al escucharlo hablar resulta claro que este hombre está orgulloso de que Novo Progresso se haya convertido en lo que es hoy. No se ve a sí mismo como uno de los iniciadores de la mayor destrucción de selva virgen de la que se tenga noticia sino como el pionero que trajo la civilización a una frontera interna que el gobierno se había propuesto poblar.

"Vinimos aquí porque el gobierno federal, que ahora nos llama ladrones y criminales, nos mandó venir", dice. "Éramos los grandes exploradores y ahora se refieren a nosotros en los medios como los grandes villanos".

Menezes me cuenta que Castanha es un héroe local que se enfrentó con un gobierno tiránico, dispuesto a enviar hombres armados al terreno para destruir las máquinas y el equipamiento de trabajo sin ningún procedimiento legal de por medio. "Castanha llegó en un momento oportuno e hizo lo que un montón de gente quería hacer, pero que no se animaba", dice. "Simplemente abrió terrenos para hacer granjas y los vendió. Es un líder local muy respetado".

Bajo Bolsonaro las cosas son diferentes, dice Menezes. El presidente entiende que el productor rural es el verdadero motor de Brasil. Para el IBAMA solo tiene reproches: se trata de una agencia que, según Menezes, exagera los informes de deforestación, si no los inventa directamente. "Llegaron de una forma muy violenta, quemando equipamiento y todo eso, y siempre con algún periodista amigo en sus helicópteros. Ahora, gracias a Bolsonaro, están aprendiendo a comportarse. El otro día vinieron a verme aquí, me hablaron con respeto y me dijeron que les habían enseñado cómo debe comportarse el gobierno federal".

Menezes hace una lista de las principales acciones que encaró durante los últimos años, como la vez que mandó a sus hombres a un aeródromo en el que el equipo de filmación de un documental estaba preparando su partida, tras pasar varios días haciendo tomas aéreas de los terrenos desmontados. Menezes dice que sus hombres rompieron todo el equipamiento de filmación y las grabaciones. También me dice que él mismo es la razón por la que las ONG, que en otras zonas del Amazonas tienen un rol muy activo previniendo el desmonte, no pueden hacer pie aquí.

"Las ONG y ustedes, los medios, vienen a pintarnos como villanos. Por eso no voy a permitirles que metan sus narices en nuestra tierra", dice. "Y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que no entren". Le pido que me dé un ejemplo, y me responde: "Por ejemplo, ¿prenderles fuego el auto?". En ese momento se produce un silencio incómodo. Menezes se echa para atrás en la silla, las manos en el estómago, un vasto abdomen de hombre entrado en años. "Haremos todo lo necesario para preservar nuestro estilo de vida", concluye.

Una mañana nos levantamos antes del amanecer y salimos rumbo al este, hacia las reservas Baú y Mekragnotire. Viene con nosotros Kudjekre Kayapo, uno de los kayapó que trabaja en el Instituto Kau.

La selva se cierra sobre nosotros a medida que avanzamos por una huella desastrada. Lentamente empieza a rodearnos una especie de niebla. Abro la ventana para respirar el aire, fresco como la menta, húmedo y denso. Kudjekre me mira y sonríe: "Se respira diferente acá, ¿no?"

Manejamos unas tres horas antes de llegar a un pequeño río que marca el límite de la reserva. Kudjekre hace una llamada desde su teléfono y un par de minutos después escuchamos el run run de un botecito de pescadores. Un miembro de la tribu nos hace cruzar el río.

Aquí, las comunidades indígenas reciben el nombre de aldeias. Típicamente, se trata de pequeños claros con una docena de cabañas de techo de paja, dispuestas en semicírculo. Cuando llegamos, los miembros de la tribu, ya advertidos de nuestra visita, nos esperan bajo una especie de pabellón que llaman "el consejo del guerrero". Todos los hombres están pintados de negro. Las mujeres también se han hecho tatuajes negros que, en un par de semanas, van a disolverse.

Los kayapó mantuvieron sus costumbres tradicionales y viven, en general, como lo han hecho sus ancestros. Pero es innegable que el mundo moderno ha metido la cola entre ellos. Un grupo de muchachos en un rincón están tallando bastones de madera, pero cada tanto paran para chequear Facebook en sus teléfonos. Un hombre repantigado en el asiento de su motocicleta fuma un cigarrillo y hace señas hacia el pabellón, indicando que allí está el jefe, sentado en un banco que no es más que un tronco enorme que recibió un par de hachazos.

Le dicen Cacique Ireo Kayapó, a este hombre que hace un gesto indicándome que me siente a su lado. Lleva la cara pintada, con una franja espesa de pintura negra a la altura de los ojos, y otra en su abdomen. Otro hombre viene a sentarse junto a nosotros para oficiar de traductor.

Ireo habla melancólicamente de los tiempos antiguos, antes de que la tribu se pusiera en contacto con mineros y madereros. En los 80, la tierra perteneciente a la reserva ni siquiera estaba marcada, y los únicos blancos que habían visto eran agentes del FUNAI.

Los mineros llegaron alrededor de 2009, dice Ireo. Al principio pensaron que trabajar con ellos podía ser buena idea. No faltó mucho para que con su dinero pusieran a las tribus a pelear entre sí, mientras el alcohol que trajeron con ellos arruinaba a los hombres y a sus familias. Tras los mineros llegaron los madereros y los granjeros, con sus machetes y sus incendios que llenaron el aire de humo y destrucción.

"No queremos tener nunca más nada que ver con esta gente", dice Ireo. "No queremos más hombres blancos en nuestra tierra".

Ireo está preocupado, pensando que los rancheros de Novo Progresso tienen la vista clavada en la reserva. Los kayapó ya han negociado y acordado una reducción parcial de la reserva, buscando contener el avance de los desmontes. Pero no alcanzó. Cada año, más y más selva cae bajo el machete.

El futuro que se imagina Ireo ya puede encontrarse unos 1.200 km al este, del otro lado de la tierra kayapó, adonde se llega por otra ruta que va de Pará a Mato Grosso y donde la selva ya ha desaparecido casi por completo. Esta ruta, la BR-155, está mayormente pavimentada; sus campos son prósperos y pulcros; los manejan hombres que contratan consultores de las mejores universidades de Brasil para que testeen la calidad de los suelos. Es el panorama idílico para un cowboy, con campos de pastoreo que se ondean al viento hasta donde alcanza la vista.

Una semana antes de que llegáramos a Novo Progresso, en un rancho en las afueras de la ciudad de Redenção (cuyo desarrollo se debe enteramente al boom agrícola), conocí a Jordan Timo. Alto y altético, vestido con botas tejanas y sombrero blanco de paja, Timo me cuenta que construyó su primer palenque para ganado justo en el borde con la reserva kayapó, cerca de la ciudad de São Félix do Xingu, que en Brasil ya es sinónimo de una explosiva deforestación. Entre los 80 y la actualidad, las cabezas de ganado de la ciudad pasaron de 22.500 a la espeluznante cifra de 2.8 millones.

Cuando Timo llegó, São Felix era apenas un poblado tapado por la selva. Timo solía llegar a la calle principal, a venderles una vaca a los mineros hambrientos, que le daban oro a cambio. Esas noches, Timo dormía con un rifle Winchester cruzado sobre la falda, en previsión de los borrachos que salían de los bares y prostíbulos y que podían venir a robarle.

"Era todo muy violento", me dice. "Ese es el problema de la frontera: no hay Estado, no hay luz eléctrica, no hay agua corriente, no hay escuela, no hay nada".

En esas condiciones, no hay tampoco quien controle o mida cuánta superficie se desmonta. Timo reclutaba a los clientes de los prostíbulos y los muchachos que paraban en las calles de São Felix, prometiéndoles dinero, y los reunía en una cabaña en las afueras. Cuando se juntaban unos doscientos hombres, una escuadra de guardias armados los hacía subir a un ferry, que los remontaba río arriba hasta uno de los ranchos, donde tenían la misión única de desmontar terreno y no podían abandonar el lugar hasta haber terminado.

"¿Eso no es trabajo forzado?", le pregunto. "Puede ser", admite. "Pero la verdad es que no había alternativa. El mundo es así". Timo lamenta haber producido tanta deforestación, usando además trabajo esclavo.

"Cuando llegué, la deforestación era el único camino para abrirse paso. Y si hubiera querido legalizar la situación de los trabajadores, habría tenido que viajar 1.100 km para hacer el papelerío por cada uno de ellos. Lo que hice fue nada más que lo que estaba haciendo todo el mundo. Pero llega un momento de tu vida en el que pensás en lo que está bien y lo que está mal, en lo que es legal y lo que no".

Ahora Timo se dedica a luchar contra la deforestación y dirige una startup que rastrea las cadenas de comercialización. El software que desarrollaron es utilizado por frigoríficos que buscan asegurarse de que el ganado que compran no procede de ranchos ilegales ganados al bosque, establecidos en reservas naturales, en territorios indígenas o dependientes del trabajo esclavo. En 2016, el 46 por ciento de toda la carne que se vendió en Pará estuvo controlada mediante este sistema.

Pero el porcentaje debería ser más alto todavía. Por ley, los frigoríficos que operan en el estado de Pará, que tiene más de 250.000 unidades productivas agrícolas, deben controlar el ganado que le ofrecen sus proveedores. Al día de hoy solo sesenta y tres firmas se han adecuado a la ley: el 65 por ciento de los frigoríficos sigue en falta y como resultado entran al matadero unas 18.000 cabezas por día, de las que no se posee ningún monitoreo ambiental.

"Algunos están intentando seguir las reglas y a otros no les importa", dice Timo. "Es más barato y fácil desmontar más tierra que cumplir con la ley, y además no hay castigo para los que lo hacen".

Ni siquiera las empresas que monitorean el ganado que compran (como JBS, el mayor productor de carne vacuna del mundo) tienen forma de saber exactamente de dónde vienen las vacas. Los rancheros establecidos ilegalmente en el Amazonas pueden criar sus terneras hasta cierta edad y luego vendérselas en negro a un productor ganadero "legítimo", que a su vez se lo venderá al frigorífico con los papeles en orden, una vez terminada la crianza. (En una declaración pública de JBS se lee: "Apostamos a una política de deforestación cero en el Amazonas, por eso nos aseguramos de no comprar ganado que procede de ranchos instalados ilegalmente en la región". El documento añade que la empresa monitorea a sus más de 50.000 proveedores y que ya ha bloqueado a más de 7.000 por no tener la documentación en orden).

Para Timo sería fácil arreglar este problema de "filtraciones", como se conoce al procedimiento de "lavar" el ganado clandestino a través de un productor legal. Alcanzaría con implantarle un microchip en la oreja a cada animal criado en la Amazonia. (Este es un sistema que Estados Unidos y Canadá usan ya desde hace años y que según Timo no costaría más de cinco dólares por vaca).

"No tenemos que inventar nada para resolver el problema", dice. "Las herramientas están disponibles. Las leyes también. Lo que necesitamos son recursos y poder de policía para enfrentar el tema".

Para Timo, sin embargo, la mayoría de los ganaderos de Pará tratan de operar de acuerdo con la ley. El problema es que los rancheros pobres a menudo no cuentan con los medios necesarios. Al ser tan grandes las distancias dentro de la selva, sería carísimo traer fertilizante para que un terreno de pastoreo siga siendo usable (como podría serlo, incluso meses después de terminada la estación de lluvias). Es más fácil desmontar otro terreno y mover hacia allí el ganado. La mayor parte de los terrenos desmontados tienen una vida útil de diez a quince años. Luego son abandonados.

"Tenemos los castigos sin las recompensas", dice Marcelo Stabile, un agrónomo del IPAM, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia. "Hay que invertir en el pequeño productor para permitirle sacar más provecho de su tierra".

Timo está de acuerdo con esta idea pero añade que lo único que realmente va a hacer que el gobierno federal haga cumplir la ley es el mercado.

"Sin compromiso de parte de los consumidores, no solo de Brasil sino de todo el mundo en el sentido de empezar a consumir carne producida responsablemente, los rancheros van a seguir caminando por la vereda más fácil, es decir la deforestación".

Mi última mañana en Novo Progresso se me ocurre que pasemos por el supermercado de Castanha a ver si lo encontramos. Pienso que es la última chance que tenemos. Hasta el día de hoy nadie se ha ofrecido a arreglarnos un encuentro con él. (apenas mencionás su nombre, por acá todo el mundo se pone nervioso).

El negocio se llama Castanha Supermercado y ocupa una cuadra entera. Castanha tiene dos o tres sucursales alrededor del pueblo. Me imagino que la que está sobre la BR-163 debe ser nuestra mejor apuesta.

Justo es un feriado religioso y el supermercado es uno de los pocos comercios abiertos en la ciudad. La mayor parte de los que andan normalmente haciendo negocios en el centro ya se han ido a sus ranchos a hacer asado y tomar cerveza. Gabriel dice que sería raro que encontráramos a Castanha.

Cuando entramos y preguntamos por él, una mujer sentada en la puerta de una oficina nos mira y arquea las cejas. Después mira hacia atrás, al despacho con vidrio espejado cuyo interior no llegamos a ver. Anota mi nombre y se lo pasa a otra empleada, que desaparece dentro del cubo infranqueable.

Estoy sentado en una de las sillas del porche, esperando, cuando aparece Castanha en persona. Es alto, mucho más alto que lo me imaginaba: al menos mide 1.90 m. Tiene manos carnosas, hombros anchos, botas tejanas y una camisa azul que lleva por dentro del pantalón. La sonrisa le ocupa toda la cara cuando me da un apretón de manos y me invita gentilmente a pasar adentro.

"La verdad es que no puedo hablarle", me dice. "Mi caso todavía está en la corte y el abogado me dice que mejor no hable con la prensa". Sin embargo, se pone a hablar tan rápido que me tengo que apurar para sacar el grabador del bolsillo. Admite que hizo desmontes, pero se pregunta si realmente cometió un crimen al hacerlo. Dice que ama la selva y señala la marquesina de su negocio, que incluye un collage de imágenes de ríos, cocodrilos y leopardos. Después de todo, su apellido es Castanha, el nombre portugués de la nuez brasileña, y uno de los árboles más altos de la selva.

La gente aquí tiene que tener algo de lo que vivir, dice. Y entonces se pone a contar la misma historia que ya escuché decenas de veces: que el gobierno los trajo para poblar el territorio, etc., etc., y ahora cambian sus criterios, modifican las leyes, dicen que las granjas son ilegales, ponen multas, destruyen las máquinas, etc. Y, agrega: es solo porque se enfrentó al IBAMA que vinieron por él.

Pero en definitiva, el caso todavía tiene que resolverse. Castanha, que apenas estuvo preso por un breve lapso, sin embargo piensa que lo peor ya pasó.

De todas maneras, él ya no está en el negocio de los desmontes, dice. Ahora tiene sus supermercados y una pequeña finca. Sus hijos felizmente ya van a la universidad.

Antes de que pueda preguntarle nada más, mira el reloj y me dice que tiene que irse. Me pone una mano en el hombro para agradecerme por visitar Novo Progresso. No es el Rey de la Deforestación, me dice. Son los medios los que esparcen un montón de noticias falsas, como en Estados Unidos.

Un par de meses después, me llega un mensaje de un ranchero de Novo Progresso. Los colonos están conspirando para incendiar todo lo que queda de selva a lo largo de la BR-163. El diario local cita a un ranchero que dijo: "Le tenemos que mostrar al presidente que queremos trabajar". Y la única forma en la que pueden trabajar, dicen, es quemando árboles. Declaran que el 10 de agosto va a ser el "Día del Fuego".

Unos días después, a más de 1.500 km de distancia, el cielo de San Pablo se oscurece a las 3 de la tarde en punto. "Imagínense lo que deben ser los incendios para que el humo llegue hasta aquí", tuitea un periodista, Shannon Sims, junto a una foto del cielo lleno de humo. "SOS", concluye el mensaje.

Del cielo cubierto por ríos de humo que llega a captar la Agencia Espacial Europea cae ceniza a la tierra. A fines de agosto, los fuegos a lo ancho de la selva se cuentan por más de 80.000.

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, declara que el incendio del Amazonas es una crisis global. "Nuestra casa está ardiendo", twittea. En una reunión del G7, un par de días después, se acuerda un paquete de 20 millones de dólares para ayudar a Brasil a parar el fuego. El presidente Bolsonaro rechaza la ayuda, afirmando que el Amazonas es un tema estrictamente brasileño y que toda interferencia externa sería un acto de colonialismo.

Gabriel volvió a su casa en Manaos, la ciudad más grande de la Amazonia brasileña. Está de viaje en el río Negro, un afluente principal del Amazonas, y me manda una foto de los cielos oscurecidos por los incendios. Según la TV brasileña, la mayor parte del humo procede de Novo Progresso. La monja que conocí en la ruta transamazónica también me manda un mensaje, diciéndome que es muy difícil respirar donde ella vive, pero que es lo normal durante los meses secos del verano. En ese momento del año es cuando los granjeros hacen los incendios.

El mensaje tiene algo de resignación, y me da la sensación de que los intentos de ayuda, de parte de líderes mundiales y celebridades, por más bienintencionados que sean, resultan inútiles. Recuerdo uno de mis últimos días en Novo Progresso y lo que me dijo Menezes, el jefe de la asociación rural local: "Haremos todo lo necesario para preservar nuestro estilo de vida", me había dicho. Cualquier intento por impedirles seguir destruyendo la selva se encontrará con su resistencia.

No es una produccion propia, la fuente es el diario La Nacion (Argentina)

Los incendios catastróficos en Chile en un contexto de cambio climático

Cambio climático, falta de prevención y desfinanciamiento: por qué el fuego está arrasando la Patagonia

Los árboles de la Amazonia son cada vez más grandes: crecen 3,2% por década

La ONU lanzó un recetario con platos que ayudan a frenar el cambio climático

EE.UU. abandona oficialmente el Acuerdo de París: ¿Cómo afecta al multilateralismo climático?

El incendio de Los Alerces que cruzó dos lagos en pocas horas ya avanzó 40 kilómetros

¿Qué países están pagando hoy la factura (y cuáles no) del cambio climático?